海峽殖民地

.svg-1140x570.png)

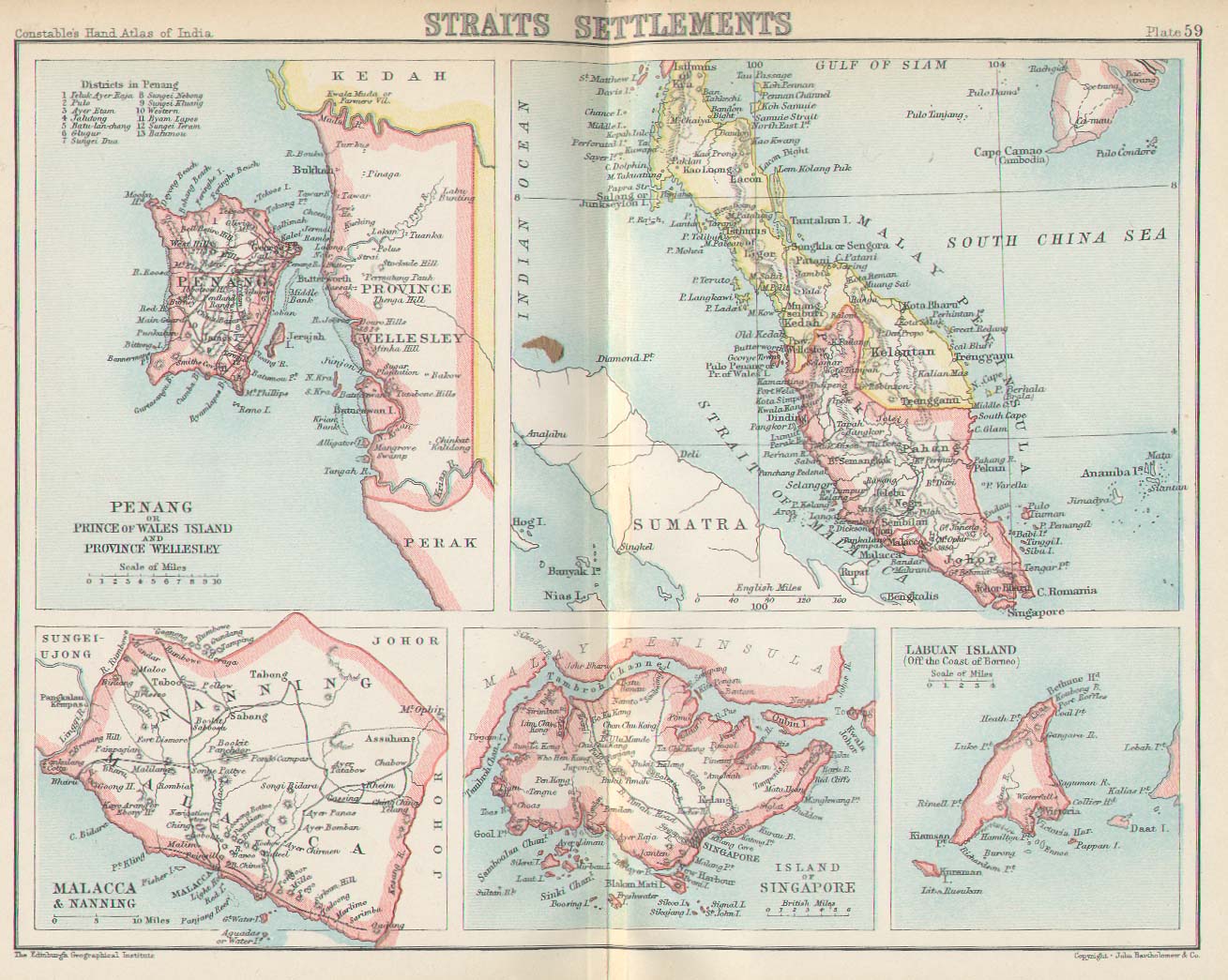

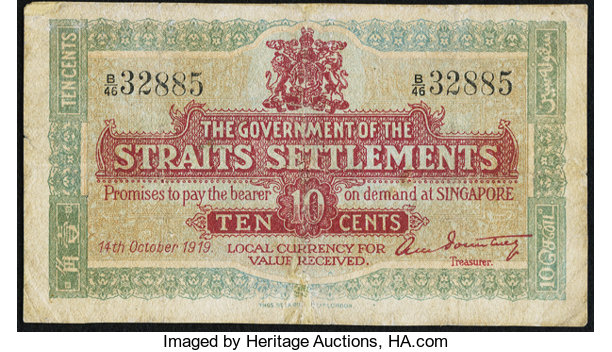

十八世紀後期,英國開始成為海上霸主,積極在東南亞和亞洲發展海上殖民地。海峽殖民地這個概念是英帝國於1826年至1946年對於馬六甲海峽周邊及鄰近地區各殖民地的管理建制。由新加坡(石叻埠)、檳城(檳榔嶼)和馬六甲(嗎六呷)三個重要英屬港口組成,曾被當地華人稱為“三州府”。

英帝國佔領三地統治馬六甲海峽

1786至1824年間,英國先後統治了馬來半島的北部檳城(1786年)、南端的新加坡(1819年),以及馬六甲海峽中部的馬六甲(1824年)以及,分別派遣行政官員統治,隸屬英國東印度公司。三地幾乎可以連成一直線, 這是英帝國精選的要點,幾乎控制了馬六甲海峽,不但可以將歐洲和印度等地的產品通過馬六甲海峽直達中國和日本市場,同時也可以運回中國的產品,包括土產及茶葉。無形中馬六甲海峽成了英國人的經濟命脈之一。

©️ The Philatelic Database/Website

海峽殖民地的統治制度在印度決策

海峽殖民地的總督由英王委任,並兼任馬來聯邦和馬來屬邦的總督,是英屬馬來亞最高長官,總攬司法、行政、軍事諸大權。在當時東印度公司的遠東殖民中心是印度,所以主要的殖民官員都是駐紮在印度。因此,在馬來亞半島的殖民政策也是由在印度的白人官員策劃與決定。

英屬東印度公司忽略海峽殖民地的發展

1833年,英屬東印度公司失去在東方的壟斷權,海峽殖民地隨著喪失其重要性,印度政府也不再重視海峽殖民地,導致英籍商人的經濟利益受損,商人們指責英屬東印度公司無法有效解決海賊和私會黨的治安問題。

1856年,印度改變海峽殖民地自由港的原則,強行征收碼頭稅收,限制海峽殖民地與馬來半島的貿易,嚴重妨礙當地的商業貿易,引發商人們強烈反對,要求與印度分而治之,以擺脫諸多限制

1857年,海峽殖民地的商人們上訴函件到英國國會,要求脫離印度管轄,由英國直轄。同年,英屬東印度公司隨著解散。1860年,印度和英國殖民地部同意將海峽殖民地交由殖民地部管理,成為英國皇家殖民地。

直接隸屬英國政府的皇家殖民時期

1867英國政府殖民地部正式接管海峽殖民地,並將其劃入直轄殖民地(Crown Colony)之列,由英國政府直接委任總督駐守於新加坡。與此同時,印度洋上的聖誕島和科科斯群島,也劃歸海峽殖民地管轄。在此同時,海峽殖民地總督兼任英國駐馬來亞和文萊,這兩個英保護國的高級專員。

-300x200h.jpg)

-300x200h.jpg)

-300x200h.jpg)

-300x200h.jpg)

-300x200h.jpg)

留言