樂聖嶺天后宮

吉隆坡現代化的道教結合佛教的媽祖廟宇

樂聖嶺天后宮(Thean Hou Temple),也稱吉隆坡天后宮,位於吉隆坡的樂聖嶺(Robson Height),佔地6,758平方米,主祭天后媽祖,由雪隆海南會館籌建,於1987年建成,並於1989年開幕啟用,為吉隆坡當地標誌性的華人廟宇,也是東南亞最大的天后廟。近年來更成為吉隆坡熱門旅遊景點和當地社團舉辦活動的地點,同時也扮演婚姻註冊處的角色,每年有眾多新人在此註冊結婚,並集體舉行婚禮。

道教與佛教並存的宗教場所,媽祖為海南人的民間神祗代表

天后宮的主神為天后媽祖,左右側殿分別供奉水尾聖娘和觀音菩薩,成為道教和佛教並存的宗教場所。媽祖是中國沿海一帶不同社群,包括海南人供奉的海神,傳說媽祖能保佑海上的船隻順利航行,不受風浪侵蝕。19至20世紀期間,大批海南人到東南亞落地生根,媽祖崇拜也隨之傳播而來。「天后」是清朝康熙皇帝賜封於媽祖的稱號,本地其他籍貫的華人也有拜媽祖的傳統,但海南人與媽祖的關係更為密切,於是媽祖也成為海南社群的民間神祗代表。

基於宗教信仰、聯繫鄉情和安頓新移民的需要,各地海南社群建立天后廟。信眾們會先設壇,然後建小廟,再擴建成大廟,後擴充為會館,是以從早期開始便出現了天后宮和海南會館並設於同一建築的現象。

@ MyTravel

會館與神廟結合的傳統模式,現址由雲頂集團創辦人林梧桐半贈送取得

天后宮最早的歷史可追溯至光緒16年間(1890年),1889年吉隆坡海南社群成立「瓊府會館」,附設廟宇「天后廟」,地點就位於今日的李孝式街(Jalan Tun H.S. Lee)49號,廟宇就設在會館的後方。1908年,搬遷至蘇丹街(Jalan Sultan),1911年「瓊府會館」改名「雪蘭莪瓊州會館」。

1965年瓊州會館九層樓的新大廈建成,會館拆樓擴建期間天后廟暫時遷往增江新村崇真堂,直至新會館落成才遷回會館九樓。1975年,瓊州會館「天后宮廟地物色小組」向吉隆坡市長申請天后宮現址前一地段作建廟用途,後來得到雲頂集團創辦人林梧桐以半贈送的方式換得現址。1981年8月30日舉行動土儀式,終於在1987年竣工,並於1989年9月3日配合雪蘭莪瓊州會館成立100週年之際正式開幕。隨後幾年,會館的幾個部門也陸續遷入天后宮,又恢復了會館和神廟結合的傳統模式。1991年,「雪蘭莪瓊州會館」始正名為「雪隆海南會館」。

經二戰日據時代,創館史料付之一炬,以現存古老銅香爐推斷天后宮成立年份

海南會館與天后宮創立初期的史料因年代久遠以及經歷二戰日據時代,早已付之一炬,唯靠口述歷史以及參閱現存不完整的史料推敲其成立年。會館現存最古老的文物,乃天后廟當年的一座銅香爐,現置於天后宮大殿內,上刻「光緒十六年孟春吉日」,左邊則刻有「蕉賴廣成敬奉,粵東羊城元和鑄造」字樣,以此推斷天后廟於光緒16年,即1890年落成,不過在銅香爐自中國運抵吉隆坡之前,天后宮應已成立。

「佛教化」改革,成立弘法會,成為佛教道場

本土華人的宗教系統裡,分為祭拜各神祗的「神廟」,以及供養佛祖和菩薩的「佛寺」。一般神廟的祭祀活動中會焚燒大量的香燭、金銀紙和以牲畜為祭祀供品,或進行宰殺動物的「血祭」儀式,民間的天后祭祀也是如此。然而在佛教,由於眾生平等、輪迴、慈悲等信仰,佛寺一般不以動物和肉類為供品,也不認同香火愈旺,則神愈靈的觀念,因此鮮少進行燒金錢紙的做法。在大型的宗教活動上,天后宮也採用了祭孔的古代儀規,包括八佾舞,而媽祖誕也邀請佛教僧侶進行儀式。

基於會館理事決定推廣和發揚佛學的決定,會館於1986年成立「弘法會」,例行活動如誦佛經、共修會、初一十五供佛,更經常舉辦大型佛教性質活動,如佛教文物展覽、朝山拜祭儀式、佛學講座、集體皈依儀式、盂蘭法會等,這裡也會慶祝佛誕和觀音誕,天后宮已然成為一所本地著名的佛教道場。1991年,弘法會升級成為會館組織內的小組,更名「樂聖嶺佛學會」,公開讓所有有興趣學佛的人士加入。佛學會的成立和佛教活動的進行,使天后宮既保留神廟的架構和功能,同時又扮演著推廣佛學的場域。

@ MyTravel

與時並進的廟宇系統化管理,獲ISO品質管理及環境管理體系證書

作為一座民間信仰華人廟宇,天后宮在遷入現址後,因應城市化和現代化的趨勢,又受到佛教的影響,提議改革廟宇的祭祀方式,跟時代接軌提倡環保,去除祭祀儀式中宰羊祭血的習俗,又使用符合環境衛生標準的香。去傳統化的改革固然引起反對聲浪,於是新廟落成後,依然保留舊廟進行傳統祭祀活動,直到1991年因做法沒落而關閉舊廟。天后宮內僅有四個香爐,信徒每次只能燒四根香,這使天后宮有別於一般華人廟宇的「香火鼎盛」,空氣以及環境都非常適合讓民眾參觀,更讓天后宮在2003年和2005年分別獲得ISO品質管理和環境管理體系證書,這也是全馬第一個獲得ISO認證的華人社團,並於2009年列入馬來西亞紀錄大全。

天后宮從職員工作到媽祖殿都是透過系統化的管理,任何決策和任務都是根據系統標準執行,摒除了「一言堂」的弊病,也不會因領袖更迭而出現混亂。為了保持品質管理的系統認證,雪隆海南會館每年都為員工進行培訓,確保員工的工作能夠達標,符合每三年一次的鑑定。這樣的管理模式也備受國際認可,曾有日本學者特意來到天后宮取經系統化及現代化的廟宇管理模式,而在湄洲的天后主廟也曾派員來天后宮考察。

突破傳統文化的限制,屢屢創下大馬紀錄大全

從2009年起,雪隆海南會館陸續作出了許多創舉,10年的時間成功締造23項大馬紀錄大全,不僅限於傳承中華民族文化事業,還包括華文教育和會館的行政與業務管理系統,為大馬華人社團開啟了一條嶄新的發展道路。其中創下大馬記錄的項目有全國最大十二生肖巨型旋轉走馬燈、全國第一個舉辦全國華樂合奏大賽、全國最長絲綢祥龍彩燈、全國單項活動中最多燈籠、全國最多鼓手在單項海上船隻遊行、首站迎駕中國祖廟媽祖靈身、全國舉辦最多文化活動的團體、最長的媽祖文化繞境路程等等。

在眾多紀錄中,最震撼的莫過於2016年媽祖海路巡幸暨156千秋寶誕祭祀大典,天后宮將一般在陸地上進行的巡幸及舞蹈祭典,延伸至海上,透過128名鼓手奏出的鼓聲,震撼隨團所有人。天后宮成為首個帶著鼓隊隨行出海,進行媽祖海路巡幸的媽祖廟,這除了是馬來西亞的紀錄,也是天后宮創下的世界紀錄。

@ MyTravel

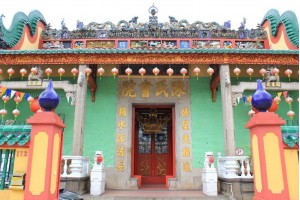

嶺南式結合華北式建築特色

天后宮的建築主要為嶺南式與華北式結合的中華古建築,廟宇內的彩樑、斗拱、雀替、欄杆、藻井、龍柱、鼓樓、椽子、琉璃瓦等,都富有中國傳統建築特色的結構,且色彩豐富鮮明。大殿屋頂可見燕尾及龍鳳的頂飾,乃典型嶺南式建築風格,而旁殿與牌樓屋脊可見華北式建築獨有的脊獸。這些屋頂上的魚、龍、鳳、仙人、獅子等瑞獸裝飾一些由琉璃剪貼而成,一些則以琉璃瓦的製作方式,以白黏土燒成,手工細緻。

@ MyTravel

天后宮的椽子以方形柱組成,每條上椽的頂端都雕以萬字彩畫,下椽頂端則雕以彎月形彩畫。彩樑是指繪上了彩畫的橫梁,由枋心、藻心、箍頭三段組成,在天后殿、鐘鼓樓、四角亭、牌樓等處都有彩樑。天后宮的斗拱都漆上了藍色白邊,層層相疊架在屋簷下。

鬼斧神工的藻井雕刻

天后殿中央頂部,有一個凹入的井式「穹頂」,高起如傘如蓋的裝飾物,就是藻井。藻井自古以來被認為是中華木造建築一個繁雜的裝飾技術,藻井的形狀有圓形、四方形、橢圓形或螺紋迴旋式及八卦形等。天后宮的藻井則有圓形和四方形兩種形狀,圓形藻井直徑為18尺,頂端中央圓圈內有一隻蟠龍,口銜吊燈。蟠龍外的圓周上則雕有黃梨花頭燈座,燈座底部引出紅色飛帶,托著一個黃底青葉紅花的環形頂蓋,再由黃梨花頭燈座向外擴張。外圍圓周上雕有蓮花燈和媽祖神像,而每座媽祖神像的兩旁都有古獅雕像守護。

圓形藻井左右兩旁另設長方藻井各一,都雕有蓮花燈、媽祖神像和古獅。而在圓形和長方藻井的媽祖神像和圓形藻井角落的祥鶴、蟠龍都被貼上真金箔,金光閃閃。藻井的細節雕刻相當細緻,鬼斧神工,來到天后殿不妨抬頭看看,絕對驚艷。

@ MyTravel

天后宮周邊景區,可俯瞰吉隆坡夜景

天后宮常常舉辦許多與媽祖文化、佛教及道教相關的活動,每逢神誕、春節、衛塞節等節慶,天后宮都有相應的慶祝活動,香客和遊客絡繹不絕,從主殿延伸至牌樓紅彤彤的燈籠,也是天后宮的一大標誌,是許多攝影愛好者的拍照熱點。天后宮地理位置較高,若待到晚上,還可以俯瞰吉隆坡夜景,搭配張燈結彩的紅燈籠,頗有一絲浪漫。

除了廟宇,天后宮周邊也陸續增加不同的人文景觀,有中華藥圃、中華象棋區、二十四節氣鐵藝剪紙、二十四孝石雕、十二生肖塑像公園等,這些人文景緻都曾被列入大馬紀錄大全,既有傳承中華文化的涵義,也致力拓展旅遊業務,吸引更多遊客到此一遊。

留言