小印度十五碑

小印度——印裔族群聚集的多元化社區

十五碑(Brickfield)指的是吉隆坡中央車站一帶,昔日是都市的邊陲地帶,早期設有鐵路機房、州立工廠等,是支持吉隆坡早期建築與發展的主要建築材料生產地,開埠歷史與吉隆坡極為密切,也是吉隆坡乃至巴生谷地區印裔社群主要聚集地,因此也有「小印度」(Little India)之稱。

英文地名Brickfield名稱由來

十五碑英文名字Brickfield為磚場之意,其名由來要追溯至1881年吉隆坡的一場大火以及洪災,當時兩場災難摧毀了吉隆坡大部分的木造屋,當時的雪蘭莪參政司瑞天咸(Sir Frank Swettenham)基於安全考量和衛生理由,推動大規模的街屋改建計劃,規定人們必須改造磚屋,因此磚的需求量突然大增。當時在吉隆坡投資土地和種植事業的英商喜爾(T.Heslop Hill)和拉文(A.B. Rathborne)在瑞天咸的遊說下投資開設磚廠,發展建築材料事業。吉隆坡於1884年至1887年間改建的磚屋,都是由兩位英商在半山芭監獄原址的磚廠和華人投資的磚窯提供的。

1890年代,吉隆坡錫礦產業蓬勃發展,吸引大量人口湧入,英殖民政府需要提升行政管理組織以應付越來越複雜的社會需求,組織規模的擴大使得早期興建的辦公空間不敷使用,也因此吉隆坡進入了第二波發展時期。當時的參政司麥斯威爾(William Edward Maxwell)遠從錫蘭公共工程局(Ceylon Public Work Department)聘請史普恩納(C.E. Spooner)擔任雪蘭莪總工程師(State Engineer)一職,他來到吉隆坡後,發現工地建築工人缺乏經驗和建築常識,承包廠商亦非專業建築背景,於是提出成立政府工廠(Government Factory)的想法,設置木材廠、倉庫、磚瓦窯和金屬與木工部門,後於1890年在巴生河岸現今吉隆坡中央車站以南的位置,設置了州立工廠(State Factory),工廠前方的道路命名為「Brickfield Road」,工廠中有鐵軌直接通往巴生。

那些屹立在獨立廣場周圍的英殖民時期建築,包括蘇丹阿都沙末大鐘樓、舊郵政總局、舊馬來聯邦鐵路局總部、舊渣打銀行、舊印務局(現吉隆坡圖書館)、舊市政廳(現市政局演藝廳)、舊公共工程局、原吉隆坡地方法院等建築材料,尤其高品質且華麗的磚塊,都是由州立工廠所生產的。這些建築構件是在工廠中先完成,再送至建築工地裡組裝,既提升建造效率和品質,也降低營建成本。由於當年十五碑處處為磚廠曝曬磚塊的地方,因此取名「Brickfield」。而州立工廠仍有一棟建築存留下來,即目前由馬來西亞郵政(POS Malaysia)使用的快速郵件中心(Poslaju),建築物內部已有很大的改變,但外觀仍看得出來是一個大型工廠。

©️ MyTravel

中文地名十五碑的由來

早期葉亞來的時代,吉隆坡和巴生之間尚未有鐵路,兩地來往方式為水路。要從巴生來到吉隆坡,需沿巴生河上游坐船至白沙羅(Damansara)這個地方,位置約為今日的哥打哥文寧鎮(Kota Kemuning),也是巴生河與白沙羅河的交匯處,上岸後還需步行至吉隆坡,而由陸路往吉隆坡的路線上,清楚標示了每一英里的距離,到十五碑剛好就是十五英里處,於是早期的華人工人便這樣稱呼這個地方,十五碑於是也象徵著進入吉隆坡範圍的門戶。

「小印度」的由來

英國在亞洲最早開始殖民的地區是印度和錫蘭,當地有許多當時馬來亞缺少的專業人員如建築工人、測量官、量地官等。於是當州立工廠成立時,英殖民政府從錫蘭引進了大量的錫蘭裔勞工,除了在州立工廠工作外,還有一部分人是在鐵道局,負責鐵路的維護和修復工作。英殖民政府把都市建設的勞動全交給錫蘭裔和印裔苦力分擔,這也是後來凡是設有鐵路局工廠,或者都市建築材料庫房,便可以見到錫蘭人以及印度人的原因。1905年,英殖民政府為了提供宿舍給鐵路勞工,在十五碑陳亞棠路(Jalan Chan Ah Tong)建造了一座百人宿舍(The Hundreds Quarters),使十五碑轉變為市中心的邊緣小區。後於2014年不敵發展洪流,已遭拆除。

2009年,十五碑被賜予「小印度」之名,被圈定發展成印度文化中心。政府為了使十五碑更像印度街,在特拉威路(Jalan Travers)和敦善班丹路(Jalan Tun Sambanthan)建立印度牌樓和拱門,以這條街作為主要象徵性的印度街,使整個社區更富含印度特色。

©️ MyTravel

邂逅印度眾神,欣賞印度廟建築美學

十五碑的主要大路敦善班丹路,過去被稱為十五碑路(Jalan Brickfield),往NU Sentral的方向走去,大路兩邊分別是摩登的新建高樓和舊式的住宅店鋪,成排的店鋪包括印度料理餐廳、雜貨商店、花環檔口、印度服飾店、金飾店鋪等,街上印度歌曲飄揚,能夠感受一股濃濃的印度氛圍。由於印度廟林立,花環檔口也形成了十五碑一道美麗的風景。

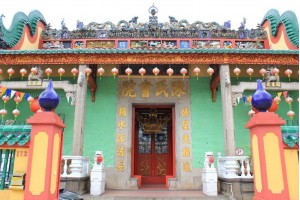

從繁華熱鬧的敦善班丹路轉入幽靜的史考特路(Jalan Scott),就能看見三間藝術風格鮮明的印度廟並排,其中包括Kuil Sri Maha Muniswarar、十五碑猴神哈頓曼神廟(Sree Veera Hanuman Temple)和十五碑斯里兰卡兴都庙(Kuil Sri Krishna Brickfields)。同一條路不遠處則有斯里坎達瓦米克維興都廟(Sri Kandaswamy Temple)。

多元宗教和文化的大熔爐

十五碑除了是印裔社群的聚集地,其特色更像是多元民族和文化的大熔爐,印度廟之外也有其他宗教場所在此設立,如1894年創建的錫蘭佛寺(Buddhist Maha Vihara)、錫安合一教堂(Zion Lutheran Church,1924年創立)、聖瑪麗敘利亞東正教教堂(St Mary’s Syrian Orthodox Church)、聖玫瑰教堂(Holy Rosary Church,1903年創立),同時也有一座於1980年代建設的印度裔穆斯林清真寺(Madrasathul Gouthiyyah Surau)。

位於淡比比拉來路(Jalan Thambipillay)的三教堂,是十五碑主要的華人廟宇,於1916年創立,主要供奉明朝莆田哲學家林兆恩所創立的三一教。三教堂是集三種華人傳統宗教信仰為一堂,分別為孔教、佛教和道教,廟裡供奉著三一教主、觀音及卓氏真人更換金身,在二樓也供奉著五尊歷史超過百年的神像,分別為孔子、太上老君、佛祖、三教主及將軍。

聚集各源流學校的教育社區

十五碑也是吉隆坡主要的教育區之一,聚集了各源流學校,這些學校主要是由各宗教團體所創立,其中包括聖德華文小學、十五碑國民小學、維韋卡南達淡米爾小學、維韋卡南達國民中學(馬來西亞唯一一所淡米爾國民中學)、吉隆坡全球印度國際學校、衛理學院等。另外還有視障者訓練學校、十五碑基督教青年協會(YMCA)、藝術之廟(Temple of Fine Arts)等,1904年創立的維韋卡南達修道院(Vivekananda Ashram)也有提供心靈教育課程、祈禱和瑜伽課程,可以看出十五碑儼然為一個培育人才、提倡關愛之心的社區。

印度藝術與慈善組織藝術之廟

十五碑的柏哈拉路(Jalan Berhala),有一棟五層樓高的現代建築,是印度藝術與慈善組織藝術之廟(Temple of Fine Art,簡稱TFA),雖然名稱為廟,但其素色的現代化建築設計,與傳統的廟宇建築風格截然不同。TFA是慈善組織,也是一座藝術殿堂,由印度僧人Swami Shantanand Saraswathi於1981年創立,致力傳承印度文化藝術,也透過多種管道行善助人,在十五碑、檳城、馬六甲和柔佛皆有分會。TFA裡頭有素食餐廳、手工藝品店鋪、旅行社,還提供各種印度傳統音樂和舞蹈、西方音樂、戲劇表演等課程,而且不時會舉辦印度慶典活動和歌舞表演,宛如一座印度的藝術文化堡壘。

視障設施相對完善的盲人社區

十五碑也是馬來西亞的視障者聚集之處,許多視障權益組織如馬來西亞盲人全國理事會的總部,皆將其辦公室設立於此。當地約有超過20家盲人按摩院,並估計有逾千名視障者在此區工作及居住。1953年,這裡成立馬來西亞第一所盲人學校葛尼盲人訓練中心(Gurney Training Centre for the Blind,GTC),來自各地的視障者在這裡接受職業訓練後就留在十五碑工作,友善環境從校內延伸到社區,這裡就成了無障礙盲人社區。相較吉隆坡其他地方,十五碑的視障設施相對完善,紅綠燈讀秒亦會有提示聲,所有人行道舖有導盲磚。

©️ MyTravel

道路以不同族裔領袖命名

若仔細觀察十五碑的路名就能發現,這裡的道路多以各個族群的領袖命名,如以馬來蘇丹命名的蘇丹阿都沙末路(Jalan Sultan Abdul Samad)、以印度領袖命名的敦善班丹路(Jalan Tun Sambanthan)、以華裔領袖命名的陳亞棠路(Jalan Chan Ah Tong)、以歐亞裔混血命名的羅澤略路(Jalan Rozario)等,其路名背後都有一段精彩的故事,也彰顯出十五碑社區文化多元化的一面。

留言