蘇丹街

大城市發展洪流下堅毅抗爭的百年老街

蘇丹街(Jalan Sultan)是自Pasar Seni LRT站起直至富都路(Jalan Pudu)止的一條反L字型的吉隆坡老街。蘇丹街的歷史可追溯至1880年代,當時英殖民政府開發雪蘭莪鐵路之後,雪蘭莪蘇丹首次搭乘火車進入吉隆坡,就在蘇丹街站下車,當晚他留宿在諧街(現敦李孝式路)的一個華人頭家的住家,當時曾計劃在吉隆坡八打靈山(如今稱精武山)上興建一處新的皇宮,但後來因蘇丹年邁而暫時擱置了這項計劃。精武山原被稱作皇家山的典故來源於此,而蘇丹街的名稱來源,推論也跟當年的皇家山一樣,因蘇丹曾住過這一帶而得名。

©️ MyTravel

百年老商號聚集的街道,建築保留英殖民時期「五腳基」特色

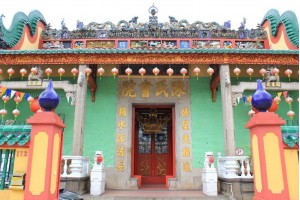

蘇丹街成立的時間較茨廠街略晚,當時舊吉隆坡的中心點位於舊市場廣場,茨廠街和蘇丹街都是屬於較外圍的街道,早期可見神料店、壽板店、和著名的積善堂(已拆除改建成停車場)都聚集在蘇丹街。蘇丹街作為構成老吉隆坡的一條重要的街道,保留了許多傳承好幾代的老商店、老商號,如樂安酒店、鄺福榮洋服、隆盛酒莊、百代影社以及老社團和活古跡,如人鏡慈善白話劇社。這些老商號見證了吉隆坡的發展,更是吉隆坡人的集體記憶。

若仔細觀察蘇丹街的建築,即可發現它保留舊式建築風格,帶有濃濃的南洋氣息和英殖民建築特徵,一是在店鋪外面留有5公尺寬(5 Feet)的地方供路人行走,稱為「五腳基」,是英殖民時期駐雪蘭莪的海峽殖民地總督設下的建築規格;另一則是20世紀初興建的街屋五腳基上方的橫梁設計,完全棄用了19世紀末的木梁支撐和I型鐵梁,改為成熟的鋼筋混凝土梁。

此外,蘇丹街的戰前街屋也較「長」,有120公尺左右,因此內部常被隔成數個隔間,前端用來做生意,後端用來儲藏貨物或出租。這些建築特徵成為蘇丹街最獨特的一道風景,沿街的店鋪被稱為「南洋街屋」。

©️ MyTravel

吉隆坡大捷運計劃,徵收蘇丹街危機

2011年7月,政府宣布進行吉隆坡大捷運計劃,國家基建公司以工程安全為由,徵收地下捷運路線上方或鄰接的土地,蘇丹街和茨廠街一帶約34塊土地和店屋被徵收,其中包括歷史悠久的人鏡慈善白話劇社、茨廠街最後一家業樓——玉壺軒、樂安酒店等。這項徵地計劃由最初受影響的商家發起反對徵收運動,到後來漸漸引起社會大眾對於歷史文化古蹟保留的覺醒議題。

在蘇丹街徵地事件的危機下,民間文化及藝術工作者發起了「茨廠街社區藝術計劃」,舉行一系列活動包括古蹟導覽、舊照片展覽、藝遊老街月光會等,以喚醒保護老社區文化的聲音,藉此正視過去因忽略歷史保存的重要性,使到吉隆坡逐漸失去過往的記憶,成為一座冰冷且單薄的大都市。

劫後餘生的蘇丹街

吉隆坡大捷運計劃下的蘇丹街徵地事件引起社會諸多爭議,最後捷運公司向受影響業主協議,提出不改道、不拆除、不徵收的條件。然而在捷運計劃下,蘇丹街頭三棟公共財產建築,包括巴生車站、遺產大樓(原蔡正木大廈)以及烏達奧盛(UDA Ocean)商場陸續遭拆除,惟值得慶幸的是,有近80%的建築物在徵地事件中保留下來,且在捷運通車後依然穩穩地駐守在茨廠街和蘇丹街。

2017年7月中央藝術坊捷運站(MRT Pasar Seni)正式啟用,但茨廠街的社區藝術計劃仍在進行中,繼續進行口述歷史和蒐集社區相關的事物,永續經營老吉隆坡社區,保存這些超過百年的歷史文化遺產。

老街道新面貌,文創種子駐紮

蘇丹街社區近年開始出現新產業進駐老店屋的新面貌,為這條老街注入一股新時代的泉源。許多老店家紛紛將舊店屋出租,吸引了一些文創團體以及現代咖啡店駐紮於此,他們將老店屋的外觀盡可能地保留古蹟原貌,只做內部修復、加固以及翻新,改為特色餐館、背包客棧、酒吧或是主題書店和藝文空間,讓遊客以及年輕一輩來到蘇丹街時,依然能看到屬於歷史的斑駁牆面和些許文物,重新帶動起老街的生命活動。

留言